【商品開発部メルマガVOL.8】くっつかないコーティングを基材にくっつける!付着性・密着性の評価方法を詳しく解説

こんにちは、㈱吉田SKT商品開発部の白頭 菜帆(はくとう なお)と申します。

私たちが新しい機能を持ったコーティングを開発する際、設計、評価、検討を繰り返し、より良い機能を持ったコーティングをつくっています。

その評価を正しく行うためには、評価結果にばらつきが生じない、定量的なデータを収集することが大切です。

今回のメルマガでは、コーティングの性能として重要な、付着性を評価する試験方法についてご紹介します。

□■□□■□□■□□■□□■□□■□□■□□■□□■□

目次

- 付着性・密着性とは?

- 摩擦・摩耗に強いコーティングの必要性

- 吉田SKTでのコーティングの付着性試験は?

- 開発中のコーティングの付着性を評価

□■□□■□□■□□■□□■□□■□□■□□■□□■□

1.付着性・密着性とは?

付着とは、物が物にくっつくことです。

弊社では基材とコーティングの付着性を、「密着性」という言葉で表現することも多くあります。

付着と似た意味を持つ「密着」は、物と物が隙間なく、しっかりとくっついている状態を表します。

本メルマガでは、JIS規格に準拠し、「付着性」という用語で説明します。

2.コーティングの付着性とは?

コーティングを施すことで、製品の目的に合わせて、撥水性や離型性、潤滑性など必要な機能を付与することができます。

しかし、どんなに優れたコーティングであっても、付着性が悪く、すぐに剥がれてしまっては意味がありません。

そのため、コーティングの付着性試験は最も重要な測定の一つと言えます。

たとえば、フッ素樹脂コーティングは様々な機能を持ち合わせたコーティングですが、そのひとつに離型性があります。

これはものがつきにくい・はがれやすい性質のことで、今回ご紹介する付着性とは反対の性質です。

そのため、フッ素樹脂コーティングを加工する際には、下地処理(サンドブラスト)とプライマー処理(下塗り)を行うことで、くっつきにくいフッ素樹脂を付着させます。

コーティングの付着性の規格として、JIS K 5400(碁盤目法・碁盤目テープ法)、JIS K 5600-5-6(クロスカット法)や、JIS K 5600-5-7(プルオフ法)があります。

たとえばJIS K 6894(金属素地上のふっ素樹脂塗膜の試験方法)には、碁盤目テープ法が記載されています。

コーティングに格子状のカット(塗膜厚みにより1mm幅、2mm幅、3mm幅のいずれか)を入れ、粘着テープで塗膜を剥離させようとしたときの付着の良否を判定する定性的試験方法です。

この方法の詳しい内容はこちらの記事にも記載されています。

併せてご確認ください。

3.吉田SKTでのコーティングの付着性試験は?

吉田SKTで扱うコーティングの多くは、前述したフッ素樹脂コーティングのように、ものがくっつきにくい性質を持っています。

そのため、JISの規格を参考にした独自の方法で試験を行っています。

JIS K 5400やJIS K 6894の碁盤目テープ法ではカット面の剥離操作を行う際、セロハン粘着テープ1回の付着・剥離後の塗膜面の評価を行います。

吉田SKTでは、セロハン粘着テープを2回、布粘着テープを3回付着・剥離を繰り返すことで、より厳しい条件での評価を行っています。

またフッ素樹脂コーティングは、通常のラッカー系やエナメル系のコーティングと比較して、高温や薬品が触れる等の厳しい環境で使用される場面が多くあります。

そのため、通常の付着性試験に加え、沸騰水に浸漬した後の付着性試験を行っています。

また、より過酷な条件での使用を想定した、コーティング板の薬液浸漬やオートクレーブ処理を行った後の付着性試験を行う場合もあります。

またライニングなど、より強い付着性が必要な場合や、定量的に評価する必要がある場合には、塗膜を直接引っ張って付着性を数値で評価できるピール試験を行うこともあります。

4.開発中のコーティングの付着性を評価

新しいコーティングを開発する際にも、必ず付着性を確認するための試験を行います。

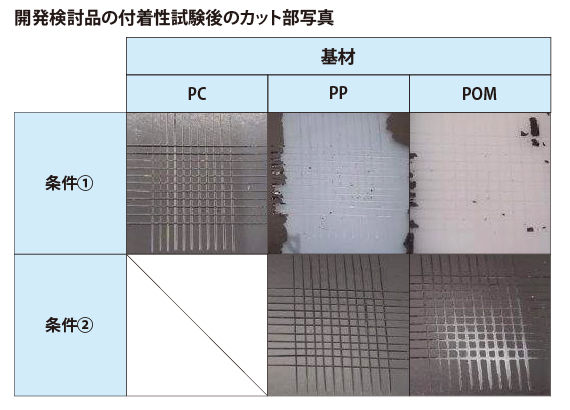

現在開発検討中の樹脂向けコーティングにて、付着性の試験(セロハン粘着テープ2回、布粘着テープ3回の付着・剥離試験)を行った結果をご覧ください。

今回は、3種類の樹脂に加工して付着性試験を行いました。

同一のコーティングであっても、基材との相性によって密着する・しないが分かれます。

条件①ではPC(ポリカーボネート)には問題なく密着していますが、PP(ポリプロピレン)、POM(ポリアセタール)には付着力が弱く、繰り返しテープを剥離すると剥がれてしまいました。

一般的に、PPやPOMは難接着樹脂とされています。

しかし、処理の条件を②へ変更することで付着性が改善されました。

樹脂やゴムでは添加剤の配合などが異なり、同じ材質でも添加されている材料が異なると、付着性が異なる場合が多くあります。

そのため、事前に使用する基材でのテストを行います。

これまでの新開発品は弊社のブログ記事で続々紹介しています。

ご興味がありましたらそちらもご覧ください。

ここまで読んでくださり、ありがとうございました。

今回ご紹介した付着性試験や、その他様々な測定を日々行い評価しています。

今後もメルマガにて、私が普段行っている測定や、気になったことなどを配信していきますので、また次回もよろしくお願いいたします。