半導体はなぜ必要?役割や種類、半導体の作り方などを解説

こんにちは。「吉田SKT」ブログ編集チームです。

吉田SKTは半導体製造装置への加工実績が多数ある、フッ素樹脂コーティングの加工メーカーです。

半導体は世界中で必要とされている物質です。身近な家電製品や社会インフラまで幅広く使われており、私たちの生活に必要不可欠な存在といえます。

この記事では、半導体の必要性から役割、用途などを基礎から解説します。半導体の価値や求められている理由が理解できますので、ぜひ参考にしてください。

ご相談はこちらから>

目次 [閉じる]

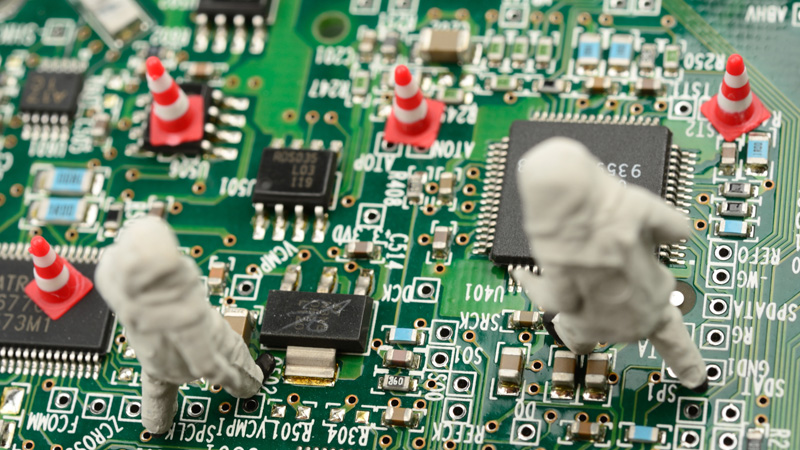

半導体とは

半導体とは、導体と絶縁体の中間の性質をもつ物質のことです。鉄などの金属に代表される導体は電気を通す性質があり、ゴムやガラスなど絶縁体は電気を通さない性質をもちます。半導体はその間の性質を備えた物質です。主にシリコンやゲルマニウムなどが利用されます。とくにシリコンは他の元素よりも加工がしやすく欠陥も少ないため、多くの半導体素子や集積回路で用いられています。

なお以下で「半導体」というときは、電子部品などに組み込まれて使用される半導体素子や集積回路のことを指します。

なぜ半導体は必要なのか?

半導体は、家電や車、工場設備など、身のまわりの多くの機器で使われています。電気の流れを細かく制御したり、情報を処理したりできるため、製品の省エネ化や高機能化を支える重要な部品です。

家庭内で必要とされる半導体

半導体は、生活に必要な家電製品やスマートフォン、パソコンなど身近な製品に使われています。電子部品で動く製品には半導体が必要不可欠であり、家電製品の多くは半導体の恩恵を受けています。自動車の電子機器も電子部品によって制御されているため、半導体なくして動作しません。

社会で必要とされる半導体

半導体は、新幹線や電車、物流システムなどの社会インフラに多用されています。インターネットのインフラ、金融ネットワークや医療インフラにも半導体が組み込まれており、社会を運営する上で必要不可欠な存在です。私たちの暮らしは半導体に支えられているといっても過言ではありません。

半導体は国際的に必要とされている

半導体は国内外で広く使われており、さらに需要は高まると高いと考えられます。家電や情報機器に加え、車の電動化や産業機器の高性能化など、活躍の場はさらに広がっています。各国では生産体制の強化やサプライチェーンの安定化が進められています。

今後は、ビットコインのマイニング需要によるグラフィックボードや、ハイブリッド車の部品製造などの需要増加が見込まれており、半導体はさらに必要とされるでしょう。テクノロジーの進化や社会の変化に伴い、半導体の需要も増加しています。

半導体の歴史

半導体の発展は、1940年代のトランジスタの登場から始まりました。1950年代には集積回路(IC)が生まれ、小型化・高機能化が一気に進みます。1980年代以降はフラッシュメモリなどの技術が普及し、携帯機器やコンピュータの発展に大きく貢献しました。

1947年|点接触型トランジスタが発明される

1947年に米国・ベル研究所のバーディーン、ブラッテンによって点接触型トランジスタが、続く1948年には接合型トランジスタが発明されました。当時の半導体は消費電力の大きい真空管がラジオや計算機などに使われていましたが、物理的な大きさと、膨大な消費電力が課題でした。

1959年には米国テキサス・インスツルメンツ社やフェアチャイルド社によって集積回路(integrated circuit、IC)が発明されます。ICとは、トランジスタやコンデンサなどをひとつにまとめたものです。ICの発明によって電化製品の小型化、軽量化の流れが加速し、電子機器の発展につながります。

1980年代|フラッシュメモリが発明される

1980年代に東芝がフラッシュメモリを発明しました。2000年代になると、スマートフォンやデジタルカメラ、パソコンのUSBメモリ、SSDなどさらに多くの電子機器で半導体が活用されるようになりました。集積回路の規模拡大と多機能化が進み、半導体は生活に欠かせないものとなったのです。今では、半導体を使った電子部品の高機能化によって応用の分野は広がり、半導体は社会や生活を支える重要な存在です。

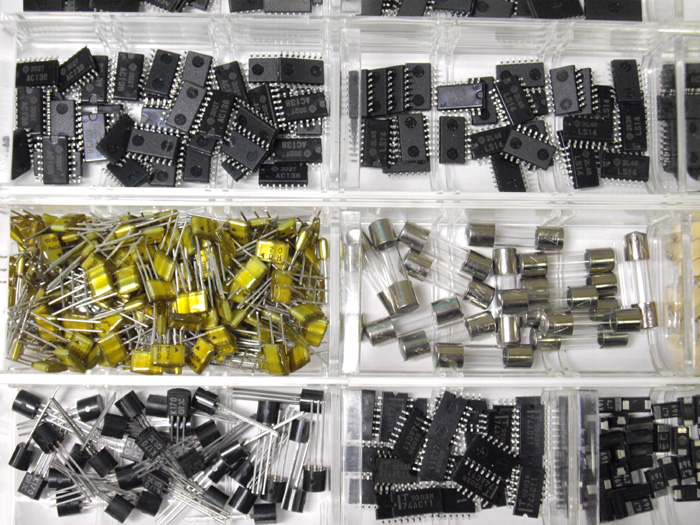

半導体の種類

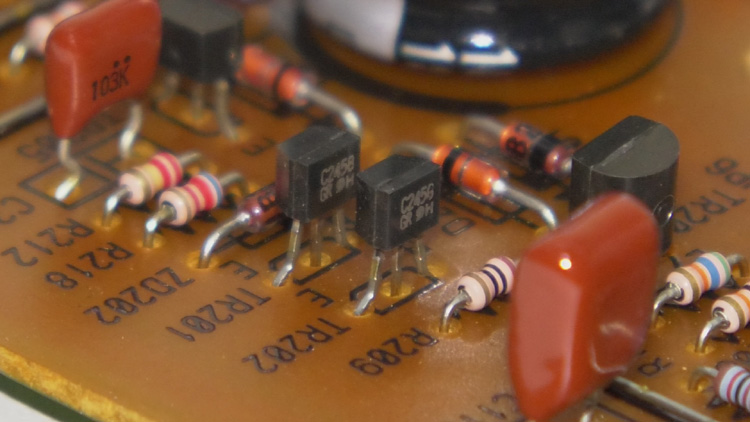

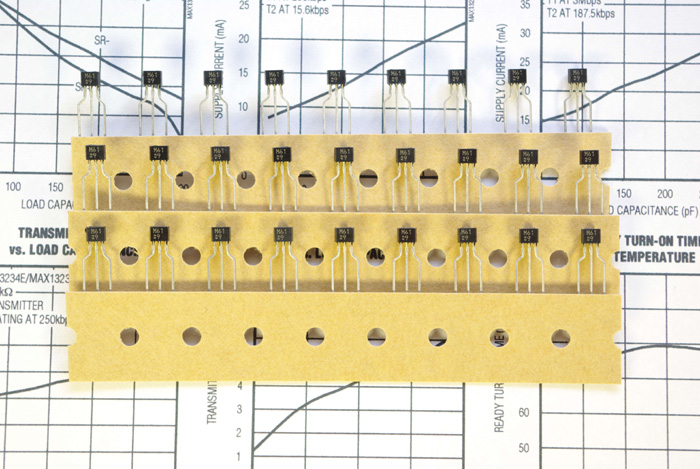

半導体は大きく、複数の素子を一つにまとめた集積回路(IC)と、ダイオードやトランジスタなどのディスクリート半導体に分けられます。用途に合わせて最適な種類が選ばれ、機器の性能を支えています。

ICとディスクリート半導体について以下で詳しく解説します。

集積回路(IC)

集積回路(IC)とはチップ上に複数の素子を集約し、複雑な機能を持たせた半導体です。素子数が多いものを大規模集積回路(LSI)と呼びますが、ICとの明確な違いはありません。集積回路には、論理演算機能を持った「ロジックIC」やデータの記憶を行う「メモリIC」などがあります。

ディスクリート半導体

ディスクリート半導体とは、1つの素子が1つの機能を持っている半導体のことです。ダイオードやトランジスタなどが、代表的なディスクリート半導体です。個別の機能や仕様を持つ集積回路とは異なり、単一機能のため仕様が標準化されています。標準品の型番はメーカー間で共通になっているため、複数のメーカーが同じ規格で作る場合があります。

半導体の役割

半導体の主な役割は、電気の流れをコントロールすることと、光や電気などのエネルギーを変換することです。これにより、家電や産業機器の省エネ化や高機能化が実現します。以下で、詳しく解説します。

電気の流れを制御する

半導体は導体と絶縁体の中間の性質によって、電流を制御できます。トランジスタやインバーターでは「電気のオン・オフ」の機能として、ダイオードやコンバーターでは「電気の流れを一方通行にする」機能として活用されています。半導体に不純物を含ませて一定の処置を施すことで、高度な情報処理が可能です。

光・電気エネルギーを変換する

半導体は光・電気エネルギーに変換することができます。ライトや電球などで半導体が使われており、電子が持つエネルギーを光のエネルギーへ変換が可能です。エネルギーの大きさで、放出される光や電気の大きさが変動します。太陽光発電でも半導体が使われており、吸収した光エネルギーを電気エネルギーへ変換できます。

半導体の作り方

半導体の作り方は大きく分けて設計・前工程・後工程に分かれます。以下で、詳しく解説します。

設計

設計は微細にスライスした「ウェハー」の基板の上に、どのような半導体を作るのかを決める工程です。製品の目標となる半導体の性能を定めたうえで、電子回路の焼き付けや配線の配置などを決めます。

次に設計した回路パターンを転写するためのフォトマスクを作成します。フォトマスクを完成させるには高い加工精度が必要です。設計は分業化や自動化が進んでおり、専門の業者や部門に依頼する場合が多くあります。

前工程

前工程は、シリコンウェハー上に電子回路を作製する工程です。ウェハーの表面には、同じ回路の半導体が格子状に数十個〜数百個ほど並びます。作製する順番は以下の通りです。

1.ウェハーの表面酸化

シリコン表面を酸化させることで、絶縁のための酸化膜を形成する

2.薄膜加工

シリコンウェハー上に配線を形成するための金属薄膜を作る

3.配線パターニング(露光・現像)

薄膜上に配線のパターニングを行う

4.エッチング

不要な部分を削る

5.電極形成

ウェハーに電極用の金属を埋め込み、プローブ検査による導通検査を行う

参考記事:半導体製造に使われるウエハーとは~概要や用途、製造工程などを徹底解説

後工程

後工程は、組立と出荷前の最終試験の工程です。作製したウェハー上の電子回路を機械加工によって切り出し、製品の検査を行います。後工程の手順は以下の通りです。

1.ダイシング

ダイシングソーと呼ばれるカッターで回路を切断する

2.パッケージング

切り出したチップをリードフレームに接着させて、ワイヤと接続する

3.最終検査

外観検査や電気特性検査などの検査を行う

参考記事:【初心者向け】半導体製造の後工程とは~注目の理由や製造プロセスを解説

まとめ

半導体は生活インフラや社会インフラに使われており、電子機器に囲まれた現代社会に必要不可欠な存在です。半導体は国内だけでなく世界全体でも需要が高く、今後さらに高機能な電子機器の登場で重要度が増すでしょう。また、半導体の高性能・高機能化には半導体製造装置の性能が直結します。

関連記事:半導体製造装置部品の特徴や種類~一般装置部品との違いや具体例も解説

株式会社吉田SKTは表面処理、テフロンフッ素樹脂コーティングの専門メーカーです。独自技術による表面処理の提供が可能で、テフロンコーティングのライセンス工場をもっています。半導体製造装置への表面処理は、ぜひお任せください。

>表面処理のご相談はこちらのフォームよりご相談ください。