特定PFASとは ~該当物質とその規制、PTFEやPFAとの違いも解説~

「特定PFAS」という言葉を調べてこのページにたどり着いたかたは、環境に影響を与える化学物質に高い関心をお持ちのかたかもしれません。というのは、報道などでは、有害性の指摘されているPFOSやPFOAについて言及する際にも「PFAS」という総称のみを用いていることが多く、特定PFASという言葉はあまり広く知られていないからです。

この記事では、特定PFASというとき具体的にどんな物質を指しているのか、定義やその規制状況まで解説していきます。また、PFASを取り巻く規制や対策をさらに詳しく知りたい方に向けて、「PTFEやPFOS、PFOA違いがわかる!製造業のためのPFAS対策ガイド」を無料でご用意しました。ぜひ今すぐダウンロードして、自社でのPFAS対策にお役立てください。

目次 [閉じる]

特定PFASとは?

日本フルオロケミカルプロダクト協議会(FCJ)では、ストックホルム条約(以下「POPs条約」)に基づき規制されているPFOS、PFOA、PFHxS(これらの塩及び関連物質)を「特定PFAS」と定義しています。これら3種のPFASは、いずれも残留性、有毒性、長距離環境移動性などの特性をもつ化学物質として、POPs条約に基づき使用等が規制されています。

- 難分解性:自然環境中で分解されにくい。

- 高蓄積性:生物の体内や環境中に蓄積されやすい。

- 長距離移動性:大気や水を介して広範囲に拡散。

- 有害性:人や生態系に悪影響を及ぼす可能性がある。

これらの特性から、特定PFASは環境や人体への影響が大きいとされ、世界的に規制が強化されています。

参考記事:PFAS(有機フッ素化合物)とは?基礎知識からPFAS使用規制とその影響まで解説

国内における特定PFASに関する法令・規制状況

1. 化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)

化審法は、化学物質の製造、輸入、販売、使用などについて規制を定め、人の健康を損なうおそれ又は動植物の生息・生育に支障を及ぼすおそれがある化学物質による環境の汚染を防止することを目的とする法律です。

化審法では化学物質を「第一種特定化学物質」「第二種特定化学物質」「監視化学物質」「優先評価化学物質」などに分類しており、特に有害性の高いものは「第一種特定化学物質」に指定され、これに準じた規制の対象になります。PFOS、PFOA、PFHxSについて、現在までの規制状況は次のようになっています。

- PFOS:2010年に第一種特定化学物質に指定。2018年以降、全用途で製造・輸入が原則禁止。

- PFOA:2021年に第一種特定化学物質に指定。製造・輸入が原則禁止。

- PFHxS:2024年2月から第一種特定化学物質として規制開始(試験研究目的以外での製造、輸入、使用は禁止)。

2. 水質規制

厚生労働省は、2020年に水道水に関してPFOSとPFOAを「水質管理目標設定項目」に位置付け、当時の科学的知見に基づき、安全側に立った考え方を基に、これらの合算値で50 ng/L以下とする暫定目標値を定めました。同様に、環境省も公共用水域や地下水における暫定目標値として、PFOSとPFOAの合算値で50 ng/Lと定めています。

また、2021年度からPFHxSが「要検討項目」に追加されました。

その後、2024年12月現在、全国各地の水道水の検査で、PFOSとPFOAが一定濃度を超えて検出されたことを受け、環境省は専門家会議で水道法上の「水質基準」に引き上げる方針を示し、了承されました。基準値は1リットルあたり50ナノグラムとされ、2026年4月から施行される見通しです。

3. 国際条約対応(POPs条約)

POPs条約とは、人の健康や環境に有害な残留性有機汚染物質の削減や廃絶を目的とする国際条約で、日本も加盟しています。

POPs条約には規制対象物質を管理するための附属書があり、それぞれ異なる義務(努力義務含む)や対応を規定しています。

- 附属書A(廃絶)

製造・使用、輸出入の原則禁止 - 附属書B(制限)

製造・使用、輸出入の制限 - 附属書C(非意図的生成物質)

非意図的生成物(附属書C)の排出の削減及び廃絶

PFOS及びその塩は2009年に付属書B(制限)に、PFOAとその塩及びPFOA関連物質は2019年に付属書A(廃絶)に、PFHxSとその塩及びPFHxS関連物質は2022年に附属書A(廃絶)に追加され、それぞれの対応が求められています。POPs条約では、発効後2年以内に締結国がこの条約の義務を履行するための国内実施計画を作成することとなっており、2022年に追加されたPFHxSについても2024年2月に第一種特定化学物質の指定がされました。

特定PFASの化学構造上の特徴と用途の変遷

特定PFASは非常に安定した化学構造を持つ化学物質群であり、その特性からさまざまな産業で広く使用されてきました。PFOS、PFOA、PFHxSについて、それぞれの特徴や過去の用途にも触れておきましょう。

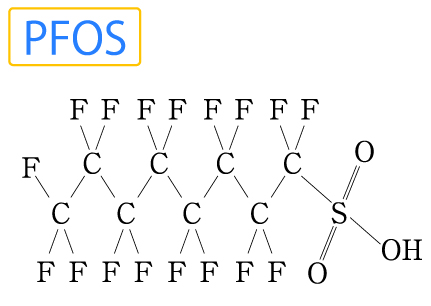

PFOS(Perfluorooctane sulfonic acid)

PFOSは、C8(8つの炭素)を持つスルホン酸系のPFASで、撥水・撥油性、低表面張力性といった特性を持ちます。このため、PFOSは繊維加工、紙加工、消火剤、めっき工程助剤、さらには半導体産業など、さまざまな分野で利用されてきました。特に撥水・撥油性が求められる用途では、その効果が非常に高く評価されていました。

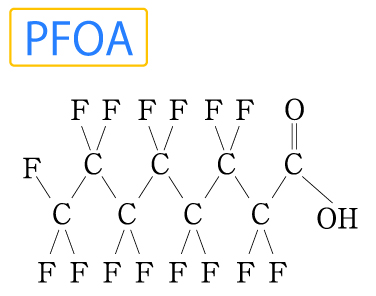

PFOA(Perfluorooctanoic acid)

PFOAもC8(8つの炭素)を持ちます。カルボン酸系PFASで、フッ素樹脂(例えばPTFE)を製造する際の乳化剤としても使用されていました。また、耐汚染性コーティング材や調理器具、繊維製品にも広く利用されてきました。なおフライパンなどのコーティングに使用するフッ素樹脂(PTFE)は、現在はPFOAを使用しない製造方法に切り替わっています。

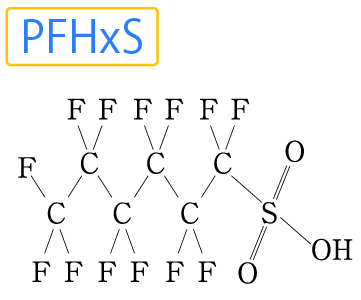

PFHxS(Perfluorohexane sulfonic acid)

PFHxSは、C6(6つの炭素)を持つスルホン酸系PFASで、泡消火薬剤、金属めっき、織物、革製品や室内装飾品などが主な用途です。PFOS・PFOAの用途の多くをカバーしており、PFHxS はこれらの規制後にはその代替品としても使用されていました。

参考記事:PFAS、PFOS、PFOA、PTFEは何が違うの?フッ素樹脂との違いまで解説

PTFE、PFAは規制対象外:その特性と活用法

PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)およびPFA(パーフルオロアルコキシアルカン)は、いずれも「フッ素樹脂」として知られ、PFASの一種ではありますが、特定PFASには該当せず、異なる物質です。これらのフッ素樹脂は特定PFASと違い環境や人体への影響が小さいとされており、現在のところ法規制の対象外です。

PTFEおよびPFAは、化学的に非常に安定しており、酸やアルカリなど過酷な化学物質にも耐えることができます。これにより、腐食や劣化がほとんどなく、長期的に使用することが可能です。

「非粘着性」「撥水・撥油性」「耐熱性・耐寒性」「低摩擦性」「耐薬品性」「電気特性」などバランスの取れた特性を生かし、さまざまな分野で幅広く利用されています。たとえば機械部品、化学プラントの配管、電子材料、コーティング・ライニング材、医療器具の製造に欠かせない材料です。

参考記事:PFAの特性やPTFEとの違い・成形方法や製品例まで詳しく解説

まとめ

PFASはその優れた化学的特性から長年にわたり多くの産業で使用されてきましたが、環境や人体に与える影響が深刻であることが明らかになり、近年では規制が強化されています。PFOS、PFOA、PFHxSはその代表的な例であり、現在ではそれぞれの使用が大幅に制限されています。

一方、PTFEやPFAは同じPFASに分類されるものの、特定PFASには該当せず、現時点では法規制の対象外です。こうした状況を踏まえ、吉田SKTではフッ素樹脂コーティングをはじめとする多彩な表面処理技術のほか、PFASフリーコーティングもご提案できる体制を整えています。

たとえば、以下のリンクより詳細情報をご覧いただけますので、今後の環境規制や製品設計の検討にぜひお役立てください。

吉田SKTは1963年のフッ素樹脂加工開始以来、テフロン™コーティングやシリコーンコーティングなど、多彩な表面処理技術を培ってきました。自動車部品や化学工業、半導体、医療分野など2,000社を超えるお客様へ対応してきた豊富な実績と、最新の環境課題にも応える研究開発力が強みです。

「くっつきにくさ」「すべりやすさ」「腐食しにくさ」など、表面処理で実現したい機能がございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。